お知らせ NEWS

【情報工学部】DX高大連携授業を実施しました(日本文理高校)

9月2日から4日に本学情報工学部が日本文理高等学校(新潟)の1年生進学クラスの生徒約140名を対象に、DX高大連携授業を実施しました。

2日は情報工学部の吉田一誠准教授による大学紹介、基礎教育機構の松田和也准教授によるキャリア支援紹介、学内見学を行い、3日からは情報工学部の学部紹介や講義を行いました。

学部の紹介・全体講義(3日午前)

-1-scaled.jpg)

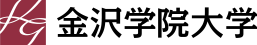

3日午前には、髙木直史学部長が本学部の学び、就職やIT人材の必要性について紹介しました。

続いて、小形優人講師による全体講義「プログラミング入門~コンピュータとプログラム~」が行われました。1コマ目は、コンピュータの内部構造、電子回路上で情報を表現したり保存したりする仕組み、OSの役割などを、生徒の皆さんと対話をしながら紹介しました。マイクを向けられた生徒の皆さんはみな積極的に発言してくれました。2コマ目は、Python言語を使ったプログラミングに挑戦しました。プログラミングの経験がない方がほとんどでしたが、周りの人と教えあいながら演習に励んでいました。

グループ講義(3日午後~4日午前)

3日午後から4日午前は各クラスに分かれてグループ講義を実施しました。グループ講義の内容は下記の通りです。

「交通シミュレーション」(岩岡浩一郎教授)

交通管制システム、信号制御、グリッドロック現象(交通網全体に渋滞が広がり、交差点で車が全く動けなくなること)、渋滞抑制のための制御について紹介しました。発生地点から渋滞が延伸し、グリッドロックに陥る様子を動画で確認した後、交通状況を可視化したグリッドロック抑制のシミュレーションを体験しました。社会を陰で支えている車両感知器の規模の大きさに驚いたり、交通状況のシミュレーション結果を熱く議論したりする様子が印象的でした。

交通管制システム、信号制御、グリッドロック現象(交通網全体に渋滞が広がり、交差点で車が全く動けなくなること)、渋滞抑制のための制御について紹介しました。発生地点から渋滞が延伸し、グリッドロックに陥る様子を動画で確認した後、交通状況を可視化したグリッドロック抑制のシミュレーションを体験しました。社会を陰で支えている車両感知器の規模の大きさに驚いたり、交通状況のシミュレーション結果を熱く議論したりする様子が印象的でした。

-1-scaled.jpg)

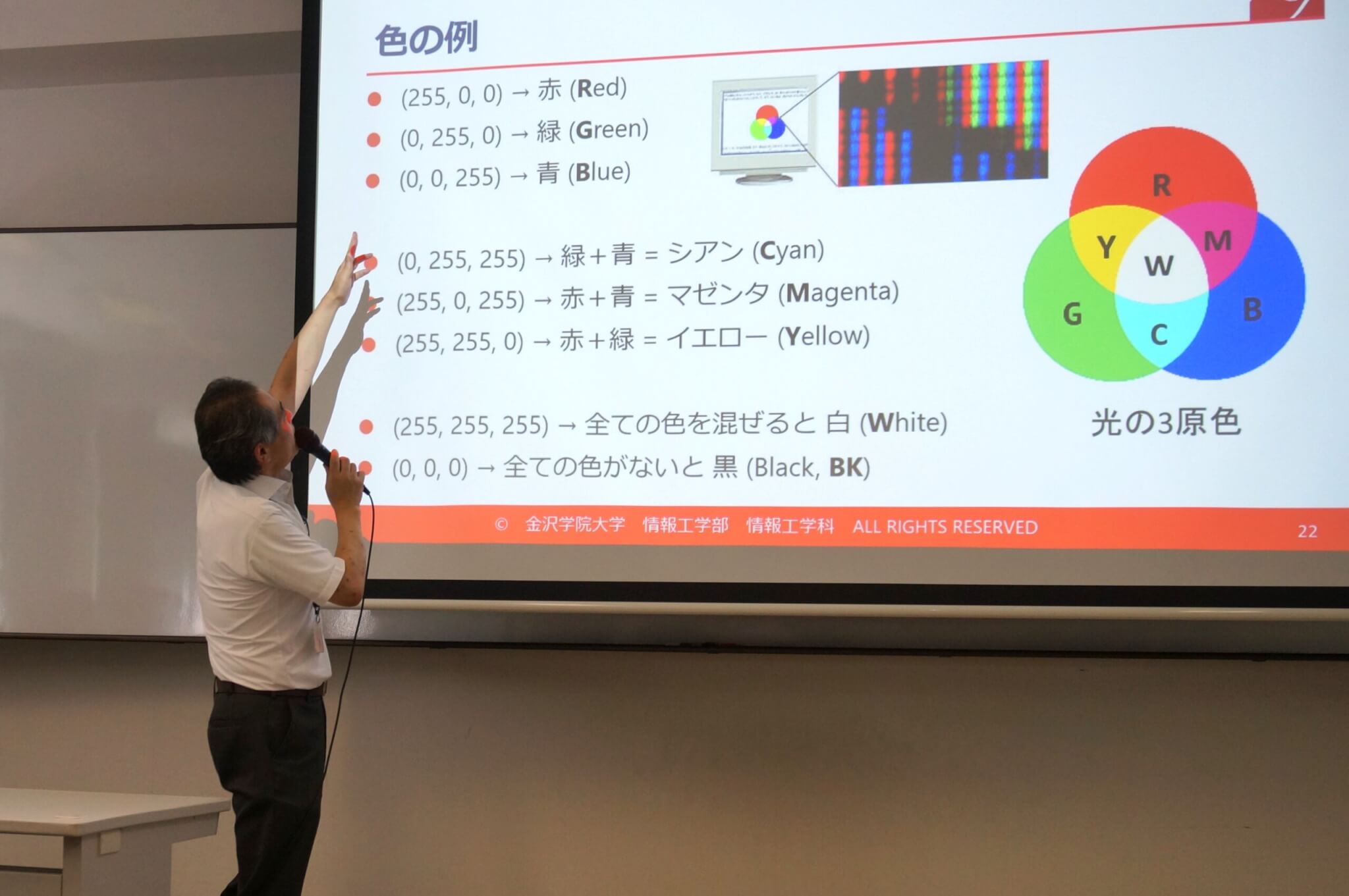

「表情分析」(藤本祥二教授)

表情分析、画像認識、RGBなどを学びました。特に表情分析では、画像から「怒り」「恐怖」「中立」「悲しみ」「嫌悪」「幸せ」「驚き」の感情の割合を分析しました。自分の顔写真からすべての感情を抽出できた人や、身の回りのいろいろなキャラクターや写真を分析している人もいました。また、プログラムを少し改造して、割合が大きい順に複数の感情を表示させたり、顔を認識する領域の枠の色を変えたりしました。

表情分析、画像認識、RGBなどを学びました。特に表情分析では、画像から「怒り」「恐怖」「中立」「悲しみ」「嫌悪」「幸せ」「驚き」の感情の割合を分析しました。自分の顔写真からすべての感情を抽出できた人や、身の回りのいろいろなキャラクターや写真を分析している人もいました。また、プログラムを少し改造して、割合が大きい順に複数の感情を表示させたり、顔を認識する領域の枠の色を変えたりしました。

-1-scaled.jpg)

「AIエンジニアリング入門」(後藤弘光講師)

ドローンのハンドジェスチャー制御、Teachable Machine、物体検知、音声対話など、AIに関する主な技術を扱いました。演習では、グループ別顔認識モデルの作成、スポーツ分野へのAI活用、教室内のリアルタイム物体検知などを行いました。AIの活用に関心を持つ生徒さんは非常に多く、物体検知においては画像をインターネットからダウンロードしたりその場で撮影したりして主体的にプログラムを動かしていました。

ドローンのハンドジェスチャー制御、Teachable Machine、物体検知、音声対話など、AIに関する主な技術を扱いました。演習では、グループ別顔認識モデルの作成、スポーツ分野へのAI活用、教室内のリアルタイム物体検知などを行いました。AIの活用に関心を持つ生徒さんは非常に多く、物体検知においては画像をインターネットからダウンロードしたりその場で撮影したりして主体的にプログラムを動かしていました。

-1-scaled.jpg)

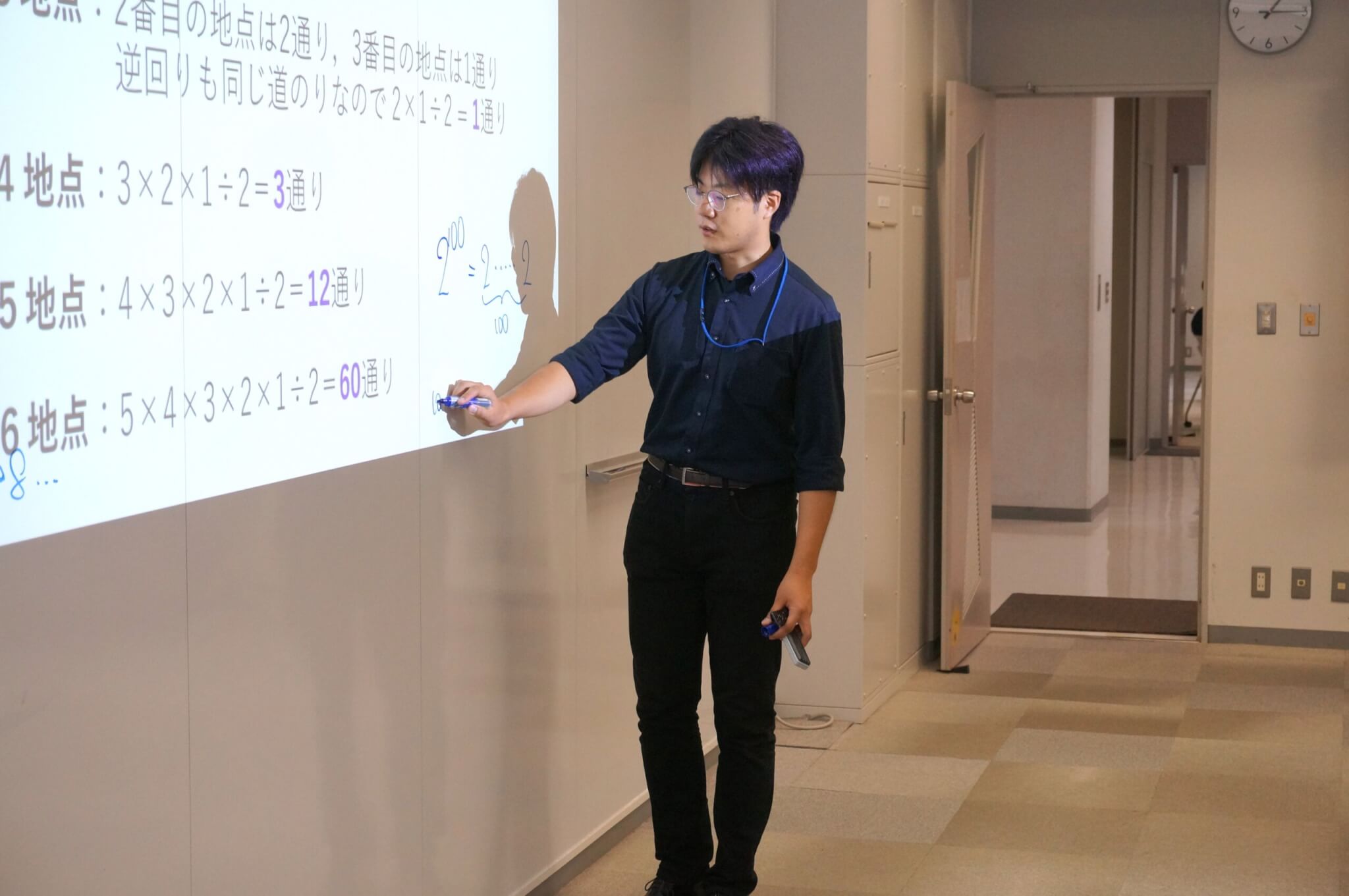

「数理最適化」(小形優人講師)

計算量が爆発的に増加する難問「巡回問題」を取り上げました。コンピュータの性能に頼った総当たり計算では十数地点の巡回が限界であることを確認し、より効率的なアルゴリズムを使って新潟県、石川県、北陸にある数十から百数十の地点の様々な巡回路を計算しました。最適な答えを導く過程を地図上で可視化することで、多くの生徒の皆さんが計算量が爆発的に増える様子に関心を持ってくれました。

計算量が爆発的に増加する難問「巡回問題」を取り上げました。コンピュータの性能に頼った総当たり計算では十数地点の巡回が限界であることを確認し、より効率的なアルゴリズムを使って新潟県、石川県、北陸にある数十から百数十の地点の様々な巡回路を計算しました。最適な答えを導く過程を地図上で可視化することで、多くの生徒の皆さんが計算量が爆発的に増える様子に関心を持ってくれました。

-1-scaled.jpg)

3日間の高大連携イベントは、本学が大学・高専機能強化支援事業に採択されてから初の試みでしたが、日本文理高校の生徒の皆さんには熱心に授業を聞いていただき、大変有意義な時間となりました。

(金沢学院大学は9月8日、学校法人日本文理学園 日本文理高等学校と高大連携に関する協定を締結しました▶お知らせ記事へ)